|

|

|

|

|

|

I cheer the post entertainers.

このページは、21世紀に活躍する芸人さんを応援してます。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

公演を見た感想を中心に書いてます 公演を見た感想を中心に書いてます  |

|

|

| 僕の独り言 |

|

|

| 2002.09.23 本牧亭講談定席 |

|

|

9月の本牧亭講談定席に行ってきた。

○神田陽司 新古典 坂本竜馬 第二部

坂本龍馬〜抱志 に続く第二弾。やがて竜馬の師となる勝海舟との出会いの物語。私は今回初めて聴きましたが、約1年前に書き上げたものとのこと。よく練られたストーリで良い出来だった。今月は、土曜会で競走馬物語で、今回と新作を続けてききましたが、彼の作品は、人間模様の描き方が醍醐味だと思う。

小道具としてデジカメを持って来ていたのに使わなかった。何に使うつもりだったのでしょうか。謎です。

○神田松鯉 連続講談 幡隨院長兵衛〜最終回

長兵衛の死後身内が仇討ちを遂げるまでの物語。一応この物語で最終回とのこと。11月から新たに連続ものを始めるそうだ。

○神田紅 真景累ヶ淵 後編のつもりが中編

「・・・とここまで読んだら私の持ち時間があと5分。これではとても終わりませんので続きは次回に」と、累物語後編のつもりが中編となってしまった、おちゃめな紅先生でした。

長い読み物なので、前回のあらすじやら、登場人物の関係説明等で時間を費やしてしまったようです。

○神田昌味 天野屋利兵衛

雪江茶入れ〜男でござるまでほぼフルバージョン。

てぬぐいがARANJI ARANZOだった。

○神田愛山 講談ショートショート

主任は愛山先生。ショートショート3作を読む。3作共通のキーワードは「携帯電話機」マクラでは携帯使用者のマナーの悪さを徹底追及。

その1 あの時の男

電車の中で携帯をかけている青年を見た主人公。

実はこの少年は主人公の娘が手術中の病院内で携帯をかけていた少年だった...

ブラックが冴え渡った、愛山先生らしい作品。

その2 福引

看護婦の×子、内線用のPHSで患者に執拗に呼ばれて地獄の夜勤を終え家路につくが... 一般人の作品だそうです。 オチは弱いが、前半の夜勤の様子はなかなか良かった。

その3 携帯依存症

携帯依存症の男が病院へやって来が...

愛山講談では準レギュラーのキャラクタである、精神科医のまなかとおるが主人公。

3作ともこれぞショートショートといった起承転結がはっきりとした作品でした。

暗いけど。(爆)

|

|

|

| 2002.09.14 本牧亭土曜会 |

|

|

本牧亭講談ディナーショーとも言われる土曜会へ行ってきた。

18時に本牧亭に到着。既に4名のお客さんが杯を交わしていた。

○神田陽司 講談 競走馬物語+鉢木セレクション

秋になり黒紋付き姿の陽司さんが 登場する。今日のお客さんはいわばご常連達。その人たちの為にどんな読みものを出すか期待をしていた。1973年の時代を枕にこの読み物に入った。

無敗神話が続く競走馬ハイセイコーとギャンブル好きな父と子である主人公のドラマ。脇役の水野のオジサンが私は好きだ。年1回ペースでこの読み物を聴くようだ。今年の出来は掴みのギャグは少なめでやや早めのペースで展開した。レースの実況等はこれくらいのペースが良い。25分で読み切った。余った5分は、今晩上方から勉強に来ている(勉強になった?)南湖さんの為に、久々に鉢木読んだ。修羅場の抜き読みだった。

軽快に読み終わり、高揚とした気分のまま幕となった。その為かビールが旨い。終演後は陽司さんのマシンガントークやお客さん同士の話でいつもの様に盛り上がった楽しい晩餐だった。南湖さんだけ目が点・・・

何時からか、誰から言い始めたのか、講釈師のニックネーム化が始まっている。ベニー、サミー、ブッキー、グリー、ノスケ・・・・と話の中に出てくる。わかる人は分かるか。

これもまた楽し。

|

|

|

| 2002.08.31 本牧亭土曜講談会 |

|

|

サッカーワールドカップ、それから水泳パンパシフィックと暑い夏が続いていますが、そんな夏が終わらないぞ!と主張するかのような講談会に行ってきました。

新装開店の本牧亭土曜会です。黒門町に移転してから初めて参加する土曜会となりました。それが8月最後の土曜日だったのです。高座の始まる1時間前に到着し、先ずは喉と舌を潤す。やがて開演の19時を迎えた。池之端本牧亭とは異なり、1室に料理を楽しむお客さんと、講談を楽しみたいお客さんと両方を楽しみたいお客さんが集まった。

○神田山吹 講談 東海道四谷怪談(抜き読み)

アルコールが入ってほろ酔い気分の中、山吹さんが現れた。今日は師匠の誕生日。師匠が晩年療養中の病院で稽古していただいた思い出の読み物を読むと言い、タイトルを紹介した。そしてこの読み物の位置づけや、義士伝との関わり合いなどを説明する。根多下ろしに当たって良く勉強していたようだ。私も勉強になった。

昨年、「嗤う伊右衛門」という伊右衛門側から見た四谷怪談を芝居で見た。興味深い作品だっただけに、演者山吹さんの年齢的、人生経験的に未消化な部分は在るのは置いといても、神田派の講談での演出を楽しめた。

講談定席としての本牧亭のお客さんではなく、日本料理屋本牧亭のお客さんも楽しめたと思います。

こういう場で新たに講談ファン仲間が増えれば、それはまた楽し。

|

|

|

| 2002.08.17 本牧亭講談上席 神田山陽真打昇進並びに襲名披露 |

|

|

今日は、黒門町本牧亭での神田山陽真打昇進並びに、襲名披露興へ行って来た。

開演一時間前に到着するも、既に50%の入り。前座さん達の高座の最中にどんどんとお客さんが入り、開演時刻にはこれ以上のひざ送りは不可の満員状態となった。その後3時間半の間、すし詰め状態での鑑賞だった。様子は・・・

○神田紅葉 母里太兵衛と日本号

師匠の紅先生の得意根多で、おめでたい席での読み物と言えばこの根多。

因みに母里太兵衛が飲んだ杯は、「武蔵野」という杯で、容量は七合五尺だそうだ。これを駆けつけ三杯(^^;

○神田きらり 山ノ内一豊 出世の馬揃い

きらりさんもおめでたい根多と言う事か、このサクセスストーリを読む。何時も以上に元気な高座でした。

○神田京子 カルメン

最近はこの根多を気宇機会が多い。持ち時間10分で、駆け足で読む。高座の途中でもお客さんが入ると座る場所を作るので、中々高座に集中できない様子。何とか後半を大幅にカットして「とにかく、おめでとうございます」の言葉を添えて読みきる。

○神田山吹 西遊記〜悟空・八戒の出会い

黒門町に移転した本牧亭初高座とのこと。超満員のお客さんの前で多少緊張ぎみに高座を進める。7月は自分の都合がつかず彼女の高座は聴けなかったので、約2ヶ月ぶりの高座鑑賞となる。寄席以外の仕事も忙しいようで、中々聴くチャンスに巡り合わないのが残念。

○神田陽之助 井上半次郎・出世の富札

山陽兄との前座時代の修行の様子等をマクラで話す。

○神田紫 義士外伝 天野屋利兵衛〜雪江茶入れの紛失

緑色の着物を着た紫先生です。この先生は緑系がお好きなようです。紫先生も今日が黒門町本牧亭デビューだそうです。この根多は神田一門では良く読まれるもの。縁者による微妙な演出の違いが分かって楽しい。

○神田愛山 気になる男

ブラックユーモアな根多。脅迫神経症の男の読み物。

仲入り

○口上

仲入りが終わると、「とざい、とうざーい」の声とともに襖が開き、3人の紋付袴の男達が入ってきた。上手から、松鯉先生、中央に山陽先生、下手愛山先生。愛山先生の司会で口上が始まる。松鯉先生の口上は先日の末廣亭と同じだった。別の口上を期待していたので残念。神妙な顔つきの山陽先生が妙に可笑しい。最後は三本締め。

○神田茜 紙芝居 運動靴と赤い金魚

夜なべをして絵を書いたという。今日は紙芝居。茜さんの絵はご自身の本にも描かれている。味のある魅力的な絵だ。小道具として紙芝居用の張り扇をいくつか持ってきたものを披露した。奥義を握ると「ピー」となるもの。手がグーの形をした模型で、スイッチを入れると「ボヨヨ〜ン」と音のするものなど。今回は「ボヨヨ〜ン」を採用した。

ガチガチの古典講談ファンのおじいちゃん方にも喜ばれていたようでまずまず。私的には最高だった。「ボヨヨ〜ン」

○神田松鯉 松山伊予守〜無筆の出世

今日は連続物を止めて、松鯉先生もおめでたいところで、このサクセスストーリ。

○神田山陽 谷風の情け相撲、宮本武蔵〜熱湯風呂、青龍刀権次

昔の講釈師がやっていたという「三段帰し」をするという。これは根多3本を続けて読むのである。末廣亭での披露興行と比べると緊張した面持ちに見える。根多は意識してか古典3本だった。1本は新作良かったんじゃないかと思う。一人で約1時間みっちりと、たっぷりと読んだ。谷風・・・と青龍刀権次は、好きな根多、得意根多らしく、古典の席ではよく聴く。師匠には口が早すぎると言われていたとのことだが、立て板に水の読み方は何時聴いても気持ちが良い。

超過密部屋での環境的には地獄の4時間半を何とか終え、靴を履いて外でほっと一息をつく。腰や足をグーと伸ばして帰路についた。

|

|

|

| 2002.08.15 末廣亭 8月中席 |

|

|

末廣亭で行われている、神田山陽真打昇進並びに襲名披露興行に行ってきた。到着した時点では、お仲入りの少し前だった。平日の夜席にもかかわらず二階席が開くほどの超満員。辛うじて席を確保した。

高座の左右には、永六輔氏、TBS情熱大陸、新文芸座等々からのお祝い品の数々が並べられている。中央奥の壁には、「NHKふるさと皆様劇場一同」と書かれた後ろ幕が張られていた。

○神田松鯉 講談 源平盛衰記〜那須与一扇の的

私が着席した時には一門の総領である松鯉先生が既に口演中だった。

おめでたい席だからであろう那須与一を読んだ。

○檜山うめ吉 俗曲

つかみトークが上達したのにびっくり。三味線漫談家まであと一歩!?踊りが実にいい。噺家さん等の本職ではない芸人さんも最後に踊ることがあるが、うめ吉さんは本職。比べるのも変だが見事だった。

○桂文治 落語 漫談

根多をやると長くなると判断したのか、漫談で終始した。内容はマスコミの影響による江戸弁の乱れ。「姪っ子」、「男前」、「大葉」、「向かい側」は江戸弁(東京ことば)ではないそうだ。会話では「ありがとうございました」はおかしい。「ありがとうございます」が正しい。「〜させていただきます」は駄目。正しい江戸弁を話したかったら、自分の書いた本を買ってくれ、という事だ。オチはそう言う事か。

お仲入り

○口上

幕が上がる。頭を下げて座っている黒紋付の男たちが見える。下手側から司会の昇太師、小遊三師、中央が山陽師、松鯉師、文治師。後ろ幕が落語芸術協会からのものに替わっていた。口上は各師匠毎、面白可笑しく山陽師を称えている。最後は文治の音頭で三本締め。

○北見マキ 奇術

また後ろ幕が替わった。今度は「ワハハ本舗」からのもの。山陽師の交際の広さが伺える。

今日気が付いたが、いつから亭号が北海から北見に替わったのだろう。リングマジックの時リングの変わりに針金のハンガーを使用したのが面白かった。

○春風亭昇太 落語 ストレスの海

海外旅行道中あれこれをまくらにやる。これで下がるのかな?と思っていたが、「ストレスの海」を短く纏めて演じた。久々にこの根太を聴いた。

○三遊亭小遊三 落語

噺家になるタイプは二つあるそうだ。一つ目は子供の頃から目立ちたがりやで、いつも面白い事をして友達を笑わせているタイプ。もう一つは、目立つ方では無く、落語家になろうとは子供の頃から全く思わない。しかし、偶々落語に惹かれて初めてしまい、そのまま噺家になるタイプだそうだ。昇太師は前のタイプだな。山陽師は後ろのタイプかな?

○ボンボンブラザース 曲芸

輪投げ、帽子投げ、鼻紙立てバランス芸など何時もと同じ演目だ。

○神田山陽 講談 レモンその凶暴なる純愛、安兵衛駆け付け

新作と古典どちらが聴きたいですか?と客席の拍手で決めると言う。新作の方が多かった。結局、両方を読む事になった。多分上がる前からそう決めていたのだろう。最初にレモン・・・(タイトルが長いので省略)を読む。何度も聴いた根多だけれど可笑しい。レモン・・・が終わった時は、他のお客さんの反応も良かったせい、かたっぷりやり過ぎて持ち時間が残り3分だった。急いで「安兵衛駆け付け」に入る。叔父からの手紙を読んで高田馬場へ駆け付ける直前の場面を読む。何時ものように切れ場を作って読み終わりとなった。

初代、2代目の「山陽」は噺家以上に客を受けさせたと言う看板の名跡だと聞く。3代目も客を沸かせる素質は十分だ。これから少しずつ「山陽」の名前が寄席に馴染んでくるだろう。

|

|

|

| 2002.08.13 池袋演芸場8月中席 |

|

|

8月の池袋中席と言えば講釈師による怪談がトリの企画。

今夜は神田紅先生の最終日。会社帰りに駆けつけた。

既に番組は、仲入り前まで進んでいた。

○三笑亭夢楽 落語 三方一両損

大岡裁きが下りそれからサゲへ持っていくところで集中力が切れたようで、そこだけ残念。

しかしゆっくりした口調ながらも、江戸っ子の短気さは伝わってきた。

お仲入り

○桂南なん 落語 短命

フワーっとした風貌の師匠です。今回はこの根多。

ほんのりとした色っぽさがこの噺の魅力。

「何よりも そばが毒だと 医者が云い」

ん〜〜短命だ。(分かるかな? 笑)

○ローカル岡 漫談

時事ネタを得意とする先生ですが、今回はカラオケの司会根多と、歌詞の矛盾にツッコミを入れる根多。新鮮なので面白かった。

カラオケの司会では「標準語」を披露した。やれば出来るじゃんと思って聞いていたら、先生本人も「俺もやるときゃやる」とのお言葉。

○神田紅 講談 ねじれた記憶

怪談根多の今夜の趣向は、新作物だ。高橋克彦原作で、直木賞受賞の短編集より、同タイトル作品を演じた。

中年の作家が主人公。岩手の地方都市へ審査員としてやってきた。その時、町の画廊で当地出身の画家が描いた温泉宿の絵を観た。そしてある記憶が蘇り、画家はその温泉宿へ向かった。そしてそこで見たものは、自分より10も年下の母親。そして彼女に恋をして関係をもってしまう。そうこうするうちに母親は、自分が息子だと気がついてしまい・・・・・

タイムパラドックスを用いたホラーもの。怪談のような怖さは無かった。

入り口は講談だが、殆どが一人芝居だった。真に迫る台詞が随所に現れる。メリハリがあって非常に良かった。舞台が現代なのもイメージを作りやすくなじみ易かった。これからも現代の怪談を続けてほしい。

20世紀に残る短編の名作だと、井上ひさし氏が太鼓判を押すこの原作も読んでみたくなった。

|

|

|

| 2002.08.11 にぎわい座有名会 |

|

|

36℃の炎天下、陽炎ゆれる桜木町駅から歩いて、横浜にぎわい座へやって来た。

途中、、コンビニとパンダ型のメロンパンが有るというパン屋へ寄るが、休みらしい。残念。

開演40分前で、既に60名程がロビーに並んでいた。

高齢者が多いが、20代とおぼしき男女もチラホラ。

○春風亭小まさ 落語 金明竹

小柳枝師門の前座さんが開口一番。

関西弁のセリフの場面で客席から拍手。今日のお客さんは素直で反が良い。

○昔昔亭慎太郎 落語 魚根問

いい男系。

海ものの駄洒落噺。馬鹿馬鹿しくて好き。

今風の新しい駄洒落を加えて工夫してある。

○柳亭楽輔 落語 ちりとてちん

腐った豆腐を食べる場面を熱演で場内から拍手。

○新山やすこ/ひでや 漫才 離婚式

離婚式という結婚式の逆発想のアイデアを根多にしたもの。

新根多が聞けて満足。

○三遊亭円雀 落語 紙入れ

色っぽさと間抜けさが出ている噺。これも私の好きな根多。

おかみさんはもっと図太くて色っぽいほうが好き。

お仲入り

○三遊亭金遊 落語 旅行日記

この師匠といえばこの根多。記憶ではこれしか聞いたことがありません。

○鏡味正二郎 太神楽

五階茶碗の曲に、今日は難度の高い技を追加してあった。調子がよかったのか。

○昔昔亭桃太郎 落語 政界を斬る

主任は桃太郎師匠。いつもの根多にさらに多くの政界根多を加えてボリュームアップ。

政界根多では、漫談のローカル岡さんといい勝負だ。

ロビーに本日の根多が記された紙が貼られていた。これは良い事だ。ただ聞きに来たお客さんでも、タイトルが分かると、新たに関心が出てくるかもしれない。私も時々知らない根多に出会うので、こういうサービスが有ると助かる。他の寄せでもやってほしいものだ。

|

|

|

| 2002.07.27 末廣亭深夜寄席 |

|

|

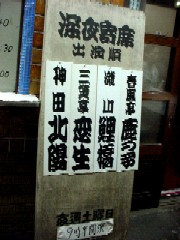

深夜寄席に久々に行ってきた。今席は神田北陽二ツ目最後の高座。この高座に立会いたいと思い出掛けることにした。

今回は写真を交えてのレポートにしよう。

ああ ああ

どれくらいのお客さんが集まるのか予想できないので、早めに行くことにした。午後8時過ぎに末廣亭到着。

未だ夜席の最中。しかし早くも一人並んでおります。僕はとりあえず食事をすることにした。

8時45分に再度末廣亭前に到着。10人程のお客さんが並んでます。

木戸が始まる9時少し前に後ろを振り返ると長蛇の列が大通りまで続いている。近くの居酒屋から出てきた若者グループは、この時間にこの場所でこの行列は一体何だと言わんばかりに驚いている顔があちらにも、こちらにも・・木戸が開いた。お客さんが少しづつ中へ入っていく。

今回の出演者はこの四人。

客席に着く。最前列の真中に席が取れた。

9時20分頃の客席。すでに満席、立ち見状態。これを見た末廣亭の人が一旦閉めた桟敷席を開放したがここも満席。すごいことになりました。緞帳が上がります。

○春風亭鹿の子 落語 バスガイド

何時もと違う客席に驚く鹿の子さん。今回は創作物を披露。

元バスガイドの奥さんとその旦那の新婚生活の噺でした。

○滝川鯉橋 落語 豆屋

前座さんだと思っていたら二ツ目昇進していたのですね。これからがタイヘンです。がんばってください。

○三笑亭恋生 落語

浮世根問に似た噺。魚の名前をご隠居に聞く根多。駄洒落乱発で分かりやすい根多なので、定席でもよく聞く根多。

ふわっとした演出で良かった。

○神田北陽 講談 鼠小僧外伝〜義賊とサンタクロースの出会い

釈台を持って出てまいりました北陽さん。割れんばかりの拍手です。

マクラで今夜見にきている家族や親戚方々を紹介する。ご母堂のお顔を拝見しました。

北陽さんにクリソツでした。(当り前か)

「二ツ目生活の中で一番大切にしていた根多です。」と言って、この根多に入る。

僕も好きな根多だったのでうれしかった。

口演を終えて、緞帳が閉まる中で何時までも鳴り止まない拍手が、明日の披露目を祝うようにも聞こえました。

さよなら北陽!。そして初めまして三代目!

時計を見ると23時10分。本当に最後の二ツ目高座となったようです。

|

|

|

| 2002.07.06 講談革命ヨウジ! 七夕イヴ |

|

|

七夕イヴの夕方。神田陽司さんの独演会「講談革命ヨウジ!」が日本橋亭であった。前回の新作へのお客さんからの、生ぬるいというコメントを考慮して、今回は自信作とのこと。

開演前に楽屋へ行くと、京子ちゃんの顔が見えた。準備で忙しい最中悪いなと思い、お詫びをして陽司さんを呼んでもらい、差し入れを渡した。「今日はやりますよ!」と力強いお言葉。

○神田紅葉 講談 伊達家の鬼夫婦

最初は「紅の葉っぱと書いて紅葉です。」の口上も板についてきた紅葉さんだ。今回のネタで、奥方がナギナタを構えて自分に気合を入れる所の「キエ〜〜」の裏返った声が物凄い迫力で、突然でびっくりもしたが、面白かった。

○神田京子 講談 カルメン

七夕イブなのでメルヘンチックなネタをするよう陽司さんに言われた。そこで今回はこのネタを読んだ。最後に人が死にますが・・・・

京子ちゃんのカルメンは好きだ。色っぽさは今のところ無いが歌って踊って楽しい講談といった感じ。今だから出来る芸。10年後色気たっぷりになっていると思われる京子ちゃん演ずるカルメンも今から楽しみ。

○神田陽司 講談 髪結い新三 かつおの強請

かつおといってもサザエさんの弟がユスリをしたわけではありません。前回の独演会で読んだ髪結い新三の続編。連続ものなので更に次回へと続く。続きは次回の独演会の11月だそうだ。

お仲入り

○春風亭美由紀 俗曲

都々逸が色っぽかった。最後はモー娘も真っ青な踊りで閉める。

○神田陽司 講談 古代ロマン七夕の国

日本書紀?に書かれている時代の日本が今回の舞台。織女と牽牛の関係を、今の時代だったらストーカーともいえる存在の、姫を慕う家臣である男と姫に置き換えて描く新作、恋物語。

古代7月7日は七夕以外にも、意外な事が起こっていたのに驚いた。

現地取材をしている時に足元を飛び回る蝶を見てストーリを思い付いたそうだ。

エンディングはビデオプロジェクタを駆使してビジュアルに極めた。なかなか凝った演出だった。蝶の飛び回る動画も出てきた。この動画を最初に持ってきたらもっと良かったかもしれない。

終演後は陽司さんと、そのお客さん、陽司さんの友人方、関係者の皆さん等々とで打ち上げを催した。これも楽しいひと時だった。

|

|

|

| 2002.07.06 本牧亭講談定席 |

|

|

本牧亭が池之端から黒門町へ移り、今日がこけら落し。早速出かけてみた。木と畳の香りがピカピカの新しさをかもし出している。今度の店は一階が客席なので、お年よりでも通い易いだろう。初日ということもあって、沢山のお客さんで大入り状態。

木戸は春陽君がやっていた。出番は既に終わったとのこと。残念。さて定席の様子は・・・

○田辺凌鶴 一心太助 旗本との喧嘩

前座さん最後の出番から書くとする。快調に飛び出し、修羅場読みもリズミカルに進んだ。ところが、緊急事態その1発生! 途中突然出てこなくなった。お客さんから応援の掛け声がかるが、出てこないものは出てこない。そういうこともあるのか。一部カットして終了。

口演の途中緊急事態その2発生! 本日主任の貞山先生が楽屋部屋の襖と間違えて、高座の襖を開けて入ってきた。客席は爆笑!。凌鶴さんは更に頭真っ白!

○一龍斎貞友 名医と名優

師匠がアレなので、最近雑用が増えたこと。師匠のおかみさんのこと等のマクラ。今回の読み物は二度目。最初は2年ほど前だ。陽司さんの会にゲスト出演した時だった。

講談は声色を使わないのが正統と聞くが、貞友さんは声色の使い分けが魅力だ。

○宝井琴調 ぼろ忠〜売り出し

こけら落しなので、めでたいものということで、ネタは、やくざ物だった。(^^;

初めて聴く読み物だ。コメディタッチな部分もあり楽しく聴けた。

○宝井琴星 三方めでたい

松平と松下のお屋敷を間違えて無心の願いに訪れるところがポイントのハッピーエンドストーリー。欠字の習慣を知らないと面白さが分からないネタ。

欠字とは相手を敬った、手紙等の表記方法で、氏名の一文字を省略するもの。明治2年頃まで習慣が続いたそうだ。(講談聴くとためになる!?)

お仲入り

緊急事態その3発生! お手洗いが男女合わせて一つしか無いため、長蛇の列。後半の開演時間が大幅に遅れるというハプニング。

男性は一旦外へ出て近くの公園のトイレを使うのがよろし。

○田辺鶴女 夫婦餅

仲入り休憩が押したので、持ち時間が15分になってしまった愚痴とおめでたい餅づくしをマクラでやる。ネタの多分半分くらいは省略したと思われるがストーリは分かった。めでたい席には欠かせない明るい先生でした。楽屋からの通路幅が40センチという事なので、通るのが大変なようだ。(笑)

○一龍斎貞山 赤穂義士銘々伝〜堀部安兵衛

この先生の読み方は堅苦しくて(これが正統なのでしょうが)少し苦手なヒロクンです。読み物はお馴染みの読み物。この物語は、前半部分に落語「鰻の幇間」に似た部分あり。どちらがパクッたのだろう。

主人公の隣家はのり屋のばあさんという状況も落語と同じ。47人分の物語を作る中にはこういう物もあるのだろう。

初日ということもあり、ハプニング続出でしたが、それも含めて楽しめた定席だった。しかし満員になった時の窮屈さは今までどおり。これは何とかならないものか・・・

8月からは、土曜講談会も復活。こちらも楽しみ。

|

|

|